-

お問い合わせ

-

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

BCP(事業継続計画)とは(第1回)

中小企業にとってのリスクとは何か

中小企業の経営者が抱える経営課題について、専門家の方にわかりやすく解説していただいています。 なお、このセミナーの内容は、当財団のホームページに「Webセミナー」として公開していますので、いつでも見ることができます。 広島市内でこれから創業を予定している方を対象にして平成25年1月~2月に開催した「事業計画作成実践ゼミナール」の一部を、講師の方から紹介していただくシリーズの最終回です。

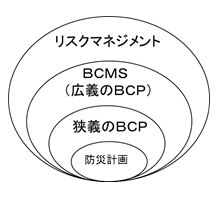

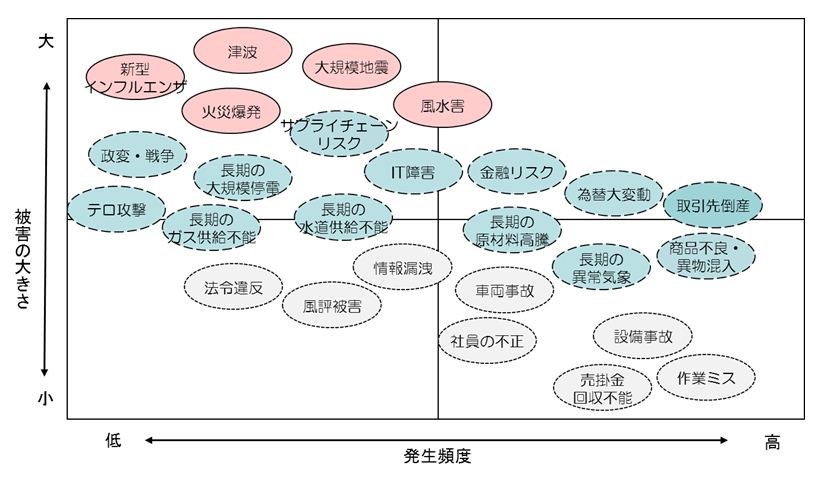

BCP(事業継続計画)とは(第1回) 企業が緊急事態を生き抜くための手法にBCP(Business Continuity Plan)があります。欧米を中心に普及してきた経営手法ですが、自然災害の多いわが国でも、特に地震、津波、台風等の風水害への対策として、東日本大震災を契機に国内でも普及が進んできています。 国内では大企業を中心に策定企業が増えていますが、中小企業では取り組みが少ないといわれています。経営基盤が脆弱といわれる中小企業こそ、対策を急ぐべきではないでしょうか。 BCPとは、企業が自然災害、事故、新型インフルエンザ等の疫病、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合に、各経営資源の損害を最小限にとどめ、重要な事業の継続と早期の復旧を可能とするために、平常時から行うべき対策や緊急時における事業継続のための対応策や代替手段などを取り決めておく計画のことです。 BCPはリスクマネジメントの概念の一つといわれています。また、一般に策定されている防災計画もBCPでは初動(インシデント)対応として関連性があります。そして、日本におけるBCPの解釈には二つのものがあります。それは"狭義のBCP"と"広義のBCP(BCMS:事業継続マネジメントシステム)"の考え方です。図でこれらの相関をご確認ください。  東日本大震災が発生した時に多く聞かれた言葉で"想定外"というものがありました。企業には数多くの経営リスクが存在します。それは、想定している"顕在的なリスク"と想定していない"潜在的なリスク"に分かれます。経営者は特に潜在的なリスク、つまり想定外のリスクも把握しておくこと(想定内にしておくこと)が重要です。BCPでは先ずはこの両方のリスクを洗い出すことから始めます。 また、抽出したリスクを、"被害の大きさ"と"発生頻度"をふまえてまとめると次のような資料ができます。  それぞれの企業によって、リスクの種類やポジションが違います。先ずは自社のリスクをできる限り洗い出してこのようなリスク表を作ってみましょう。そうすると、自社にとってとても大きなインパクトのあるリスクが見えてきます。その自社の事業継続に影響を及ぼす恐れのある重大なリスクを優先して対応策を図っていくというのがBCP作成の基本的な考え方になります。 次回は、BCPを中小企業経営でどう位置づけ、活用するかについて説明します。 ■<講師プロフィール> 薗田 恭久(そのだ やすひさ) 企業勤務を経て同僚と情報通信関連企業を起業し、取締役・常務取締役・代表取締役を歴任、14年にわたる企業経営実務を経験。その後経営コンサルタントに転身。専門分野は、事業承継支援、知的資産経営支援、BCP(事業継続計画)・BCM(事業継続管理)を含む企業リスクマネジメント支援など。個別企業の経営コンサルティングを実施するとともに、中小企業大学校、金融機関、商工団体、自治体等が実施する研修の講師を務めている。現在、独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部・事業承継コーディネーターおよび経営支援アドバイザーも兼ねる。 |

||