-

お問い合わせ

-

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

株式会社BPL 代表取締役

総務省地域力創造アドバイザー

川本 真督(カワモト マサヨシ)

■ 感覚をデータに変え、知見を継承する

中小企業では、長年の経験や勘をもとに経営判断をしているケースが少なくありません。それ自体が悪いわけではなく、むしろ現場の積み重ねに支えられた"知見"こそ、一つの財産です。

しかし、人口が減り、ベテランの退職が続くなかで、感覚だけに頼る経営は限界を迎えつつあります。感覚を口頭で伝えるだけではなく、「感覚をデータ化」して会社の財産として残す。この仕組みこそが、次世代への知の継承につながり、組織全体の力を底上げするための第一歩になります。

■ 小さな見える化から始める仕組みづくり

「データ活用」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、最初の一歩はシンプルです。

たとえば、弊社ではイベントの企画・運営を多く手がけています。イベントは、事前告知記事の作成、事後広報記事の作成・イベントの反応率分析など、定型的な作業が多い業務です。

一方で、スタッフの離職や入れ替わりがあると、業務の引き継ぎがうまくいかないことがありました。その理由は、業務が担当者の"経験"に依存していたからです。教育にも時間コストがかかります。

■ AIで再現するのは"経験の型"

こうした課題に対して、私たちはこれまでの実績データをもとに、基本項目を入力するだけでChatGPTに使えるプロンプトを自動生成するシートを作成しました。シンプルかもしれませんが、この仕組みで、経験の浅いスタッフでも一定水準の資料を作成できるようになりました。もちろん、最終的な仕上げには経験値のある人材のサポートが欠かせません。

しかし、この"型"をつくることで、ベテランの頭の中にあったノウハウを再現できるようになり、教育コストの削減と業務の安定化が進みました。これは、どの業種でも応用できる考え方です。

AIが教育の一部を担い、ベテランの知見を継承する仕組みを持つことで、「どんな情報をデータとして残せばいいのか」が見えてきます。結果として、経験豊富な人材の省エネ化につながり、限られた時間を"成果を生み出す仕事"に振り向けることができるようになりました。

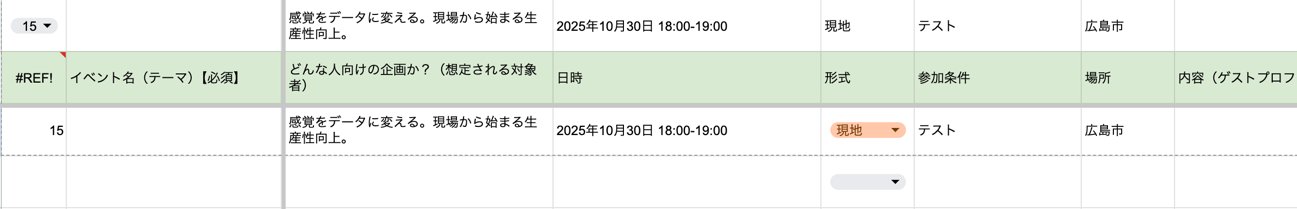

≪ 参考1 ≫: 必要事項を記入するシート

下記のシートに必要事項を記入します。

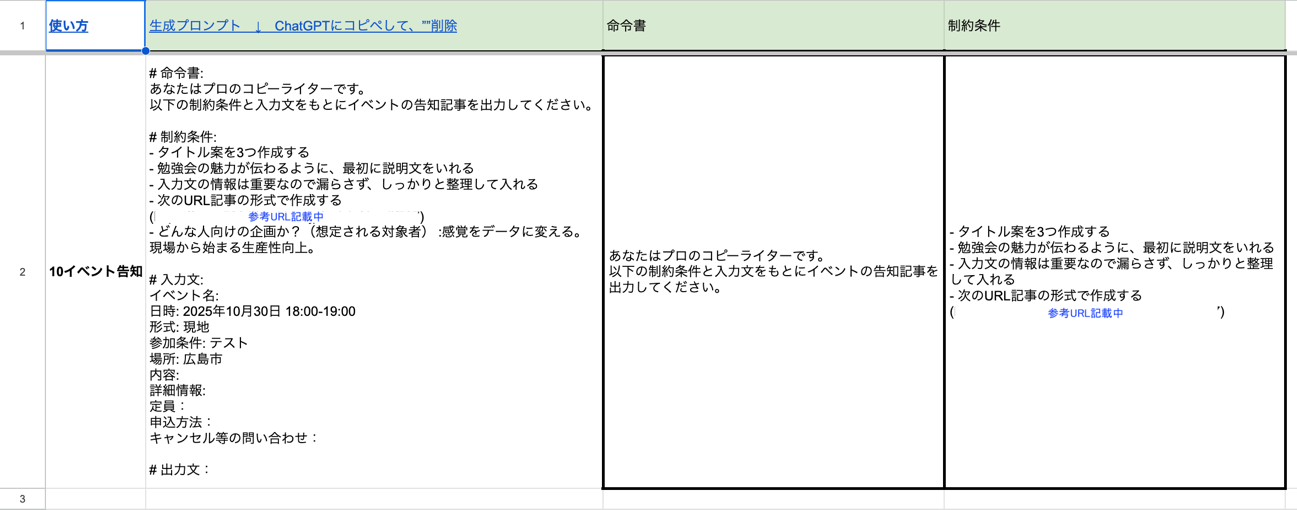

≪ 参考2 ≫: プロンプト生成シート

参考1で記載した内容をもとに以下のプロンプトを生成してくれるツールを開発しました。

■ デジタル技術がつくってくれる「考える時間」

AIの進化によって、データ活用のハードルは急速に下がっています。ChatGPTやGeminiを使えば、蓄積したデータをもとに要約や分析を行い、経営課題の仮説を立てることができます。

AIはデータの解釈を助け、データはAIの精度を高めてくれます。この"相互作用"によって、私たちは日々の業務に追われてできなかった「考える時間」を取り戻せるのではないでしょうか。AIは仕事を奪う存在ではなく、思考のパートナーとして、組織の知的生産を支える存在へと進化しています。

私の考えるDX化のプロセスは、まず使うデータを視覚化(デジタル化)し、そのデータをAIが活用できる形に整えること。そして最後に、課題を明確にし、「何のためにデジタルを使うのか」をデザインすること。この流れを描くことで、デジタル技術が単なる効率化ではなく、"人の思考を支える仕組み"として機能し始めます。

ぜひ、あなたの企業でも、まずは小さな一歩から始めてみませんか。

|

■<執筆者プロフィール> 株式会社BPL 代表取締役 広島県廿日市市出身。 |