-

お問い合わせ

-

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

2024/09/25

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・向井です。

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・向井です。

今年の夏も危険な猛暑が続き、メディアから頻繁にエアコン(EHP:電気式ヒートポンプ)の使用が呼びかけられました。一方、海外に目を向けると、インドでは気温が50℃を超えることもあり、特に乾季の厳しい暑さへの対策が急務となっています。しかし、急速な経済成長と人口増加に伴い、電力需要が供給を上回っているため、エアコン(EHP)の普及率はわずか4%にとどまっています。このような状況下で、低エネルギー消費のテラコッタクーラー(以下TC)が再評価されています。今回、その仕組みと性能について考察します。

テラコッタは素焼きを指し、TCはインドで伝統的に使用されてきた技術です。そのルーツは古代ペルシャやメソポタミアにまで遡るといわれています。図1にその外観を示します。TCは多孔性の円筒形の素焼きをフレーム内に積み重ねた構造で、散水して円筒を湿らせることで機能します。基本的な原理は、水が蒸発する際に周囲の熱を奪う自然の冷却作用を利用したものです。また、外部からの風の取り込みや湿度差、温度差を利用した自然対流を促すことで、ほとんど電力を使わずに冷気を生成するシステムとなっています。

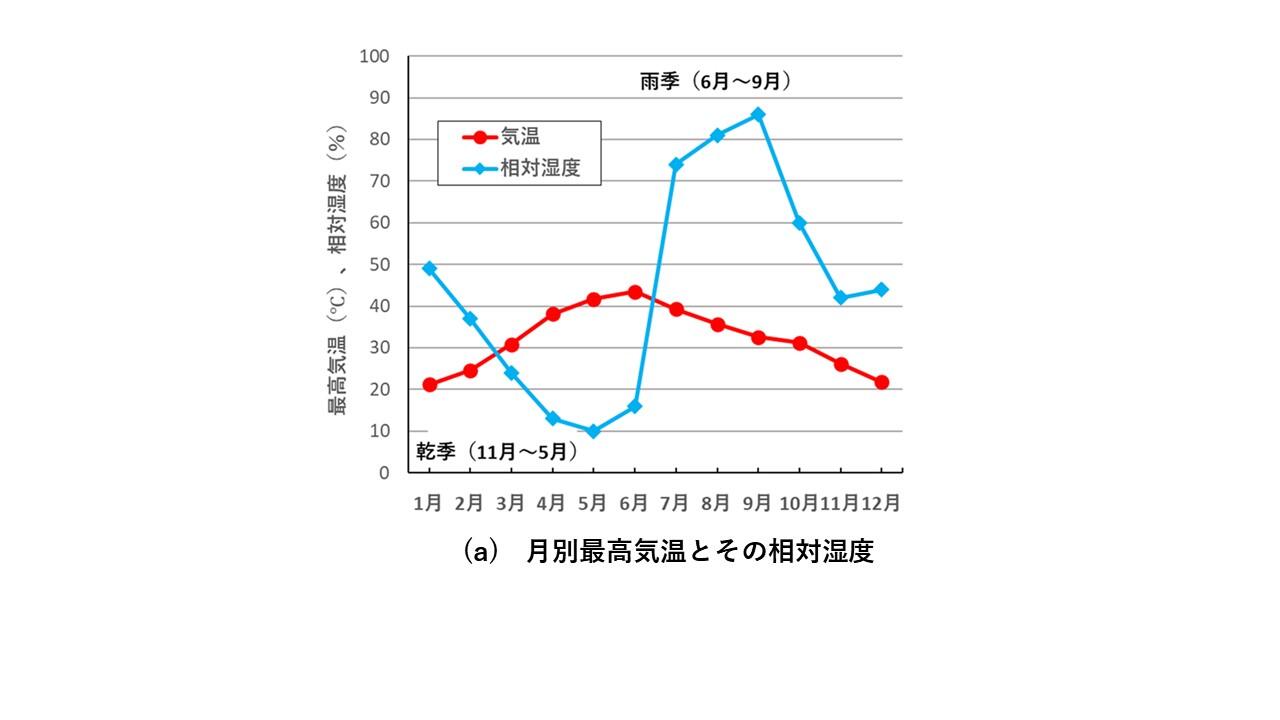

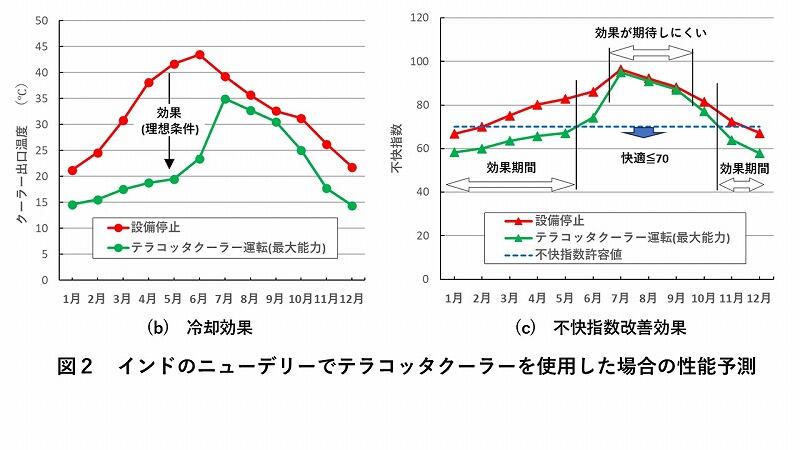

次に、この技術の効果を具体的に検証してみました。インド・ニューデリーの2023年の月別最高気温と湿度データを基に、不快指数を算出しました。さらに、TCを使用し、断熱しつつ飽和湿り空気まで水分を蒸発させた際の出口温度と不快指数も求め、効果を評価しました。この検証においては、気候データの調査からTCによる出口空気状態の試算まで、生成AIのChatGPTを活用しています。

図2(a)にニューデリーの月別最高気温と相対湿度を示します。湿度は乾季と雨季で大きく異なり、3月から10月にかけて気温は30℃を超え、特に5月から6月には40℃を超えます。図2(b)はTC未使用時と使用時の月別温度の比較、図2(c)は月別不快指数の比較を示しています。このデータから、乾季(11月~6月)がTCの効果を最大限に発揮する時期であることがわかります(ただし、理想条件下での最大効果の約半分程度と推定されます)。一方、雨季(7月~9月)ではTCを使用しても不快指数は80以上(耐え難い暑さ)を示し、未使用時と比べても改善はわずかにとどまりました。このような、高温多湿の環境において、費用をかけずに少しでも改善できる技術を探索するのも価値があると思っています。

今後、アフリカや東南アジアの一部地域でも、この冷却技術が有効とされる可能性があり、地域ごとの環境や経済状況に応じた技術のカスタマイズが進むことで、さらなる普及が期待されます。また、この技術がSDGsの目標達成にも寄与することを願っています。

2024/09/18

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の荒川です。

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の荒川です。

9月も中旬となり、プロ野球のペナントレースもいよいよ佳境を迎えています。

我らのカープは、チーム防御率リーグ1位の投手陣と鉄壁の二遊間を擁して、これまで多くのゲームを僅差で勝ち切ってきており、今もなお激しい優勝争いを続けています。(9月9日現在)

カープの調子がいいと、観客動員数が増加し、球場内の飲食や応援グッズの売上も増加します。さらに、ホテルの宿泊客の滞在費なども増加します。

民間の研究機関の試算によると、前回(2018年)のカープ優勝の経済効果は、356億円だそうです。その内訳は、レギュラーシーズンのチケット代や宿泊代などで258億円、CSと日本シリーズで19億円、デパートやスーパーなどの優勝セールで27億円、その他で52億円とされています。

今年は、カープだけでなく、俺らの広島、サンフレッチェも、前線からの厳しい守備と盤石の3バック、どこからでも得点できる多彩な攻撃パターンで、2015年以来のリーグ優勝を狙える好位置に就けています。また、好調なチーム状況に加え、「サカスタ効果」もあって過去最多の観客動員数を更新中です。

すでに2023-24シーズンで優勝したドラゴンフライズに続いて、カープ、サンフレッチェと優勝すれば、広島の街は大いに盛り上がることでしょう。

広島が誇るプロスポーツの力で地域経済が活性化することを願っています。

2024/09/11

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北浦です。

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北浦です。

前回の職員ブログで触れた「植物育成用のLEDライトを使った植物の室内栽培」が、流行りつつある様です。

休日に、職場の最寄りの書店に立ち寄った際、情報雑誌のコーナーで何気なく棚に並んだ雑誌の表紙を眺めていると・・・。「どれを選ぶ?植物育成LEDライト」の文字が目に入りました。

手に取って表紙を開くと、植物育成LEDライトを扱っている9社による製品の紹介とレビューの特集記事が掲載されていたので購入しました。

雑誌の内容を一部紹介すると・・・。

・植物の育成に特化したLEDライトは近年急速に進化を遂げている

・最新のLEDライトは、赤と青の光が混じった紫の色を発するLEDにより、太陽光に近い光の波長を補っている

・自宅や室内を植物園の様に改造して、植物育成を趣味にする人が増えている

・珍奇植物の室内育成の様子を写真と解説付きで紹介

・日本国内で珍奇植物を扱うレジェンドと呼ばれる方のインタビュー記事

・東京、横浜、京都、名古屋等で注目を集めている園芸店の紹介

以上一部ですが、創刊号と言うこともあり、豊富な情報量から力の入れようが違うと感じました。インターネットで検索しても、なかなか見つけられなかった情報を多く得ることができ、やはり有料情報に勝るものはないと改めて実感しました。

2024/09/04

がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」所長の中平です。

前回のブログで個人的に生成AIを色々試していることを書きましたが、6月6日(木)に当センターが「生成AI活用セミナー」(講師:ITコンサルタント 富田良治氏)を開催しました。

文章生成AIや画像生成AIを始め、様々な生成AIの紹介、著作権問題への対処などビジネス利用での注意点や活用事例紹介、Microsoft Copilotによる演習などでAIに関する最新の知識を受講者の方に深めていただきました。

講義終了後、生成AIの最新情報を常に収集しビジネスに活用されている富田講師でさえも「生成AIセミナー用のテキストは一旦作成しても、たった1週間で内容を見直さないといけない」と話されていました。

中でも私が最も興味を持っている動画生成AIは、自然な動きで実写映像と区別することが難しいほど完成度が高まっています。

テレビCMに動画生成AIによる実写のような人物が登場したり、テレビニュースやオーディオブックを音声生成AIが読み上げたり、様々な場面で活用されています。音声も人の声を学習して本人そっくりに話せる技術も進化しているので、近い将来、本物の俳優が演じたものと見分けがつかないようなドラマや映画が制作される時代が来るかもしれません。

一方、この動画生成技術を誰でも普通に使用できるようになれば、ディープフェイク動画も簡単に作成できるので、偽情報の拡散、名誉毀損、詐欺行為への悪用などで社会的な混乱を招く危険性があります。

生成AIはビジネスを効率化し、私たちの暮らしを便利にすることが期待されるツールですが、著作権侵害や倫理的リスクを意識して責任を持って利用する必要性も痛感しました。