-

お問い合わせ

-

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

2025/02/26

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・竹内です。

2025年も、はや2か月が過ぎようとしています。早いですねぇΣ( ̄□ ̄|||)

今年は「巳年」、巳年は新しい挑戦や変化、再生、成長を象徴する年と言われていています。

そんな年に広島市の中心部も大きな変化の時を迎えています。

2025年3月24日には、広島駅ビル「minamoa(ミナモア)」が、そして3月29日には広島城三の丸第1期エリアの商業施設がグランドオープン。さらに新駅ビルへの路面電車乗り入れも2025年夏頃に予定されています。

これらの変化は、単なる建物の建替えにとどまりません。 新しい商業施設の開業により、広島市中心部への来訪者数が増加したり、公共交通機関の新ルートにより新しい人の流れができたりと、新たなビジネスチャンスが生まれるのではないでしょうか。

当センターでは、経営の専門家に相談できる窓口を設置しています。

この変化をチャンスに捉え新たな取組を始める際にお役立てください。

相談窓口の詳細は以下「窓口相談」のページでご確認ください。

窓口相談:https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/keiei/keiei02.html

2025/02/19

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。

総務省が毎月公開している「消費者物価指数」を見ますと、2020年を100とした2024年12月の総合物価指数は110.7となっています。

一般的に物価の高騰が続くと、消費者の価値観が変わり、その購買行動は「節約志向」が強まると言われています。価格を重視する、安価な商品やPB商品を選ぶ、コスパを重視する、そして消費者自身にとって満足度の高い商品を選ぶなどが特徴です。

企業を経営されている皆様の中には、最近商品の動きが鈍い、広告の反応が鈍くなっている、高額商品が動かない、ローンを組む方が少なくなっているなどを感じておられる方も少なくないと思います。こうした中で経営者の皆様方は、どのような行動をとればいいのでしょうか。前述の「物価高騰時の特徴」の中で、「消費者にとって満足度の高い商品を選ぶ。」ことへの対応、具体的には、サービスや提供商品の見直し、PR内容・方法の見直し等を積極的に行い、価値観が変わった消費者に届く販売方法を検証しながら実施していくことが必要だと思います。

令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査(厚生労働省)では、令和6年中に「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業の割合が91.2%に達するなど、明るい光も見え始めています。今後、どのように変わっていくのか予測は難しいですが、今までと同じやり方は通用しにくくなっています。様々なことを変えていくことが大切です。

2025/02/12

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北浦です。

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北浦です。

DX化(デジタルトランスフォーメーション)という言葉をよく耳にする様になりました。流行りのCopilotでDX化に向けた具体的な取り組み等を調べ、4つの表にしてみましたので参考にしてください。

経営者が理解しておくべき肝心な部分は、「ITインフラストラクチャライブラリ」の「サービス戦略」として、IT・ICTを活用したサービスを行うかどうかの意思決定です。

経営者は、自社の「サービス戦略」としてIT・ICTは必要かどうか。必要な場合、どの様な効果があるか。どの様に進めるか。人材を雇用するのか。IT人材として教育して育てていくのか。外部委託するのか。等、多くの経営判断を強いられます。中小企業者や個人事業主の方にとって、IT・ICTのソフトやシステム導入は決して安くないので、事業の内容に合った開発費が安価なクラウドサービスを幾つか組み合わせる等、小さな部分に分けて段階的に開発や改善を行う「アジャイル手法」がお勧めです。納得できる範囲で保守契約を交わしておく必要もあります。

IT・ICTの知識やスキル全般を身に着けている人材は極稀の為、DX化に限らず前段となるIT・ICT化はチームで行うのが必須条件です。少し詳しいからと言ってDX化を一人に押し付けるようなことはあってはいけません。ある程度スキル・知識を身に着けると、より条件の良い会社に引き抜かれてしまうかもしれませんし、ある日突然出社しなくなるかもしれませんので、人材のスキル・知識の負荷分散、技術の承継問題も加味しておくことが必要となります。

IT・ICT化は、今の仕事を川の流れの様に、順序よく項目毎に書き出して「見える化」することから始まります。データを、「どんな仕組み」を使って、「どこの項目」でインプットし、アウトプットを「どのような形」で行ったら効率よいかを吟味し、シミュレーションを重ねて最適化していくのを、情報の「可視化」と言います。可視化がうまくできれば、予め計算式を組み込んでおくなど仕組みを組み込んで、ボタンをポチっと押したら欲しい結果がパッと出てくるようにすることも可能です。そのため、不完全なデータや異常値を限りなく無くしておくことが必須となります。

データサイエンスのデータ探索以降が可能となれば、出力されたデータを基に「AI」を活用するなど、更なる高みのある経営戦略に打って出ることができると考えます。

ここまで、ざっくり簡単に書いてますが、IT・ICT化等は実現までに時間がかかり、根気がいる作業も発生することから、一度、当センターのITコーディネータやIT系の登録専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

| 項番 | 主な内容 | 概要 | |

| 1.DX化への取り組み | |||

| 1 | 業務プロセスの自動化 | 例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を利用して繰り返しの業務を自動化することで、効率化を図ることができます。 | |

| 2 | データ活用の高度化 | データを収集・分析して意思決定を支援する仕組みを構築し、ビジネスの競争力を向上させます。 | |

| 3 | 顧客体験の向上 | デジタルチャネルを活用して顧客との接点を増やし、パーソナライズされたサービスを提供することで、顧客満足度を高めます。 | |

| 4 | 新しいビジネスモデルの創出 | デジタル技術を活用して新しい製品やサービスを開発し、市場に革新をもたらします。 | |

| 2.IT・ICT知識全般 | |||

| 1 | ハードウェア | ・コンピュータ、サーバ、ネットワーク機器などの物理的な構成要素 ・CPU、メモリ、ストレージなどの内部部品の理解が必要 |

|

| 2 | ソフトウェア | ・オペレーティングシステム(例:Windows、Linux、macOS) ・アプリケーションソフトウェア(例:Officeスイート、ブラウザ、専用アプリ) |

|

| 3 | ネットワーク | ・LAN、WAN、インターネットの基本構造 ・ルーター、スイッチ、ファイアウォールなどのネットワーク機器 ・TCP/IP、DNS、HTTP/HTTPSなどのプロトコル |

|

| 4 | データベース | ・SQL(例:MySQL、PostgreSQL、Oracle) ・NoSQL(例:MongoDB、Cassandra) ・Microsoft Access ・データベース設計と運用管理。 |

|

| 5 | セキュリティ |

・サイバーセキュリティの基本(例:暗号化、認証、ファイアウォール) |

|

| 6 | クラウドコンピューティング |

・パブリッククラウド(例:AWS、Azure、Google Cloud) |

|

| 7 | プログラミングとソフトウェア開発 | ・プログラミング言語(例:Python、Java、C++) ・ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)とアジャイル手法 |

|

| 8 | IT運用と管理 | ・ITIL(ITインフラストラクチャライブラリ)とベストプラクティス ・サーバ管理、ネットワーク管理、システム管理 |

|

| 3.データサイエンス | |||

| 1 | データ収集 | センサーデータ、ウェブスクレイピング、データベースなどからデータを収集します | |

| 2 | データ前処理 | データのクリーニングや整形を行います。不完全なデータや異常値の処理が含まれます | |

| 3 | データ探索 | データのパターンや傾向を可視化し、基本的な統計分析を行います。例えば、ヒストグラムや散布図を使ってデータを視覚化します | |

| 4 | モデリング | 機械学習アルゴリズムを使用して予測モデルを構築します。例えば、回帰分析や分類アルゴリズム(例:決定木、ランダムフォレスト、ニューラルネットワーク)があります | |

| 5 | 評価 | モデルの精度や性能を評価し、必要に応じてモデルを改善します。交差検証やテストデータセットを使用してモデルの評価を行います | |

| 6 | 展開 | 実運用環境にモデルを展開し、実際のデータを使って予測や分類を行います | |

| 4.ITインフラストラクチャライブラリ | |||

| 1 | サービス戦略 | ITを活用したサービス戦略を策定し、自社のビジネスニーズに合わせてサービスを計画します。 | |

| 2 | サービスデザイン | 新しいサービスの設計や既存サービスの改善を行います。これには、サービスの可用性、キャパシティ、継続性などの設計が含まれます。 | |

| 3 | サービス移行 | 新しいサービスや変更を実際の運用環境に移行するプロセスです。リリース管理や変更管理が含まれます。 | |

| 4 | サービス運用 | 日常のITサービスの運用と管理を行います。インシデント管理や問題管理、アクセス管理などが含まれます。 | |

| 5 | 継続的サービス改善 | サービスの品質と効率を継続的に向上させるプロセスです。定期的な評価と改善が行われます。 | |

2025/02/05

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・久米です。

約一年前に開業したエディオンピースウイングは、街なかスタジアムとして観客動員数の増加はもとより、周辺地域の飲食店の消費額増加など、大きな経済効果を与える施設となりました。このように大型施設の建設やイベントが開催される時などには、よく経済効果〇〇億円などと公表されますが、この金額はどのようにして算出されているかについて話をしていきたいと思います。

経済波及分析を行う基礎資料として、10の府省庁が共同作業により作成した産業連関表(全国表)というものがあります。これはある一定期間(通常1年間)において、財やサービスが各産業部門間でどのように生産され、販売されたかについてマトリックスの形で一覧表にとりまとめたもので、財やサービスの「購入⇒生産⇒販売」という連鎖的なつながりを表したものになります。

例えば、パンの需要が生じると、パンの生産を行うために必要な小麦粉等が購入され、更に小麦を生産するために農家が農薬を購入するなど、他の産業にも影響が及んでいきます。また、生産活動が行われた結果として生じる付加価値の一部は雇用者の所得として労働者に分配され、それが消費に回ることで新たな需要を発生させるというものです。

なお、産業連関表は、都道府県や政令市などでも作成されており、広島市においても統計情報として広島市のホームページから統計データを入手できるようになっていますので、参考にしてみてください。

URL https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/toukei/40114.html

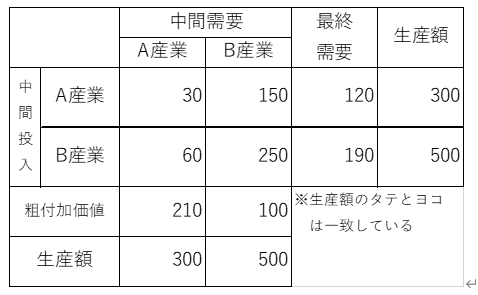

産業連関表を理解するために、その基となる簡単な取引基本表(産業相互間や産業と最終需要[家計など]との間で取引された財やサービスの金額)を例に説明します。 ※以下の取引基本表参照

A産業をタテの列でみると、A産業から30円、B産業から60円購入し、210円の付加価値が加わることで300円の生産が行われたことを示しています。次にA産業をヨコの行でみると、A産業に30円、B産業に150円販売され、残る120円が家計などに販売されたことを示しています。

つまり、タテの列は、ある部門の財やサービスの生産に用いられた原材料や燃料、労働力などの支払の内訳を示し、ヨコの行は、生産された財やサービスの販売先の内訳を示し、それぞれタテとヨコの生産額の合計は一致するものとなります。

経済波及効果を計算するには、この表を基に「投入係数表」、「逆行列係数表」を算出していく必要があります。

今回は、経済効果の金額を算出していく基礎資料として、産業連関表というものがあるということを知ってもらい、次回のブログで、各係数を用いた算出方法について説明したいと思います。

出典:総務省ホームページ