-

お問い合わせ

-

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

2025/05/28

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・久米です。

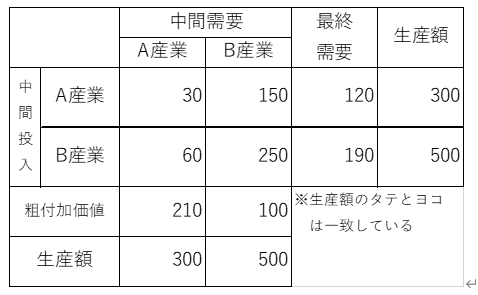

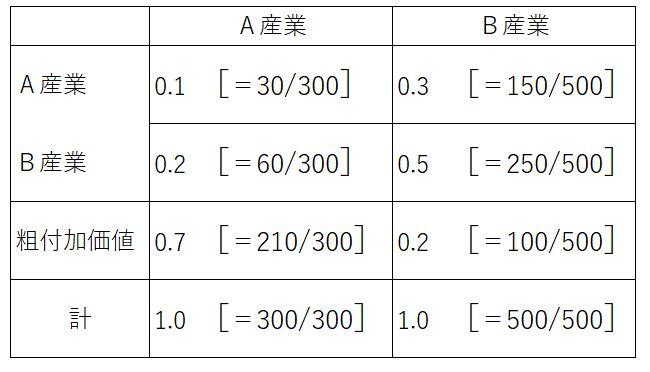

前回の職員ブログ(2025年2月5日)では、経済効果を算出するための基礎資料(産業連関表)について説明しましたが、今回は、その資料を使った算出方法について説明します。前回、産業連関表を理解するために、簡単な取引基本表を例示しましたが、この資料をもとに「投入係数」を算出します。

| <資料:取引基本表> | <資料:投入係数表> |

|

|

※「投入係数」とは、ある産業において、1単位の生産を行う際に必要となる原材料等の単位を示したもので、中間需要のタテ(列)部門ごとに、投入額を生産額で除した数値となります。

続いて、「逆行列係数」を算出します。

※「逆行列係数」とは、ある部門に対して新たな新規需要が1単位発生した場合に、各部門の生産(直接・間接)がどれだけ発生するか(生産波及)の大きさを示す係数をいいます。

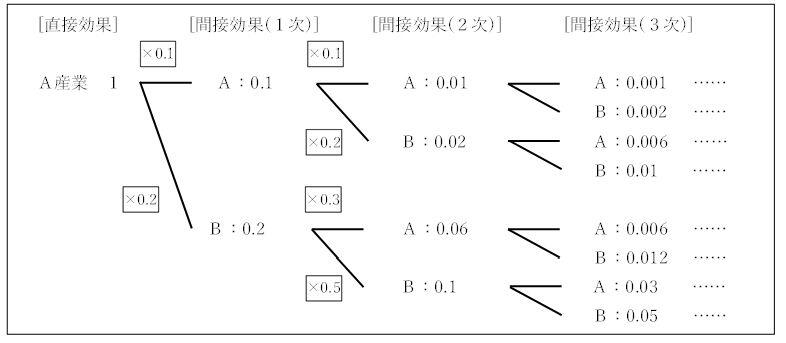

<資料:新規需要の発生に伴う生産の波及について>

上記表でみると、A産業の新規需要が1単位発生した場合、A産業そのものを1単位増加させる(直接効果)とともに、A産業における生産活動で使用される原材料の投入も増加させる必要があり、A産業には0.1、B産業には0.2の生産の増加 [間接効果(第1次)] が発生し、そこから更に生産の増加[間接効果(第2次)]が発生する、というように、投入係数を介した波及が続いていき、それらの数値の合計を一覧にしたものが、以下の逆行列係数表となります。

●A産業への波及合計

= 1 + 0.1 + (0.01+0.06) + (0.001+0.006+0.006+0.03) + ...... =1.282

[直接] [間接1次] [間接2次] [間接3次]

●B産業への波及合計

= 0.2 + (0.02+0.1) + (0.002+0.01+0.012+0.05) + ...... =0.513

[間接1次] [間接2次] [間接3次]

<資料:逆行列係数表>

この表では、A産業に新規需要が1単位発生した場合、産業全体で1.795の波及効果を生じさせることを表しています。例えば、100億円のスタジアムを建設(A産業)する場合の経済波及効果は、179億5千万円ということになります。

今回は理解しやすいように、A産業とB産業の2部門のみの表で計算しましたが、実際に経済効果を算出する時に使用する産業連関表は、部門も多く影響範囲も広くなってくるものと思われます。

なお、産業連関表による経済波及効果の算出に当たっては、どのような需要を取り入れるかなど、前提条件の設定内容で結果が変わってくることから、そのことを理解したうえで、ひとつの参考数値として見ていくのが良いかと思います。

出典:総務省ホームページ

2025/05/21

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・姫野です。

米国との関税問題が主に自動車業界を中心に悪影響を及ぼしています。

製品の価格競争力が低下し、製造コストが上昇することで、企業の財務状況が悪化し、雇用にも影響が出る可能性があります。

国としてはどのような対応をしていくのか、今後注目されるところではありますが、待ったなしの状況変化に中小企業経営者は頭を悩ませていることでしょう。

そこで思い出したのが、今回の表題にある「一倉定(いちくらさだむ)」という方です。

この方は社長専門のコンサルタントとして知られ、5,000社を超える企業を指導し、多くの赤字企業を立て直したことで「社長の教祖」「炎のコンサルタント」との異名を持っています。

彼の基本方針は「ダメな会社はトップがすべて悪い、人のせいにするな、部下のせいにするな、環境のせいにするな」というもので、社長に対して厳しく指導する姿勢が特徴です。

残念ながら1999年に他界されましたが、いまでも書籍などが復刻として販売されています。

その一部は私の手元にもあり、「経営のバイブル」となっています。

※姫野所有の書籍

・あなたの会社は原価計算で損をする 復刻版 (一倉 定/著 日経ビジネス人文庫)

・マネジメントへの挑戦 復刻版 (一倉 定/著 日経ビジネス人文庫)

・ゆがめられた目標管理 復刻版 (一倉 定/著 日経ビジネス人文庫)

・一倉定の経営心得 (日本経営合理化協会 出版局)

・一倉定の社長学 (日本経営合理化協会 主席コンサルタント 作間 信司/著 プレジデント社刊)

・社長学マップでわかる!図解 一倉定の実践社長学 (一倉定研究家 伊藤 彰彦/著 あさ出版)

様々なコンサルタントや専門家に聞いてもドラッカーは知っているが、一倉定は知らないという方が多いです。

なぜ私が彼を知っているのか気になるのではないでしょうか。

実は20代の頃、勤めていた企業で年に数回研修を受けていたことがあります。

その中の1つの研修で、彼のセミナービデオを見せて頂いたことがあります。

当時、彼のセミナーを受けようと思ったら1名数百万なのに1年待ちだったそうで、そのビデオも1本数十万だったと言われていました。

そのビデオは衝撃的な内容でした。

強い口調と、暴言に近い発言、そして受講者にチョークを投げつけるなど、今ではパワハラと認定されそうな状況ではありましたが、情熱があふれた熱い口調て、経営者の弱い考え方や迷いを一蹴し、そして、共に悩み、共に対応策を考えていく姿勢がありました。

彼の経営哲学の最初に出てくる言葉は「会社の真の支配者はお客様である」です。

儲かっていない、経営が上手くいっていない企業には「自身の好みをお客様に押しつけている」「技術を1番に考えている」「社員の管理が大切だと考えている」「能率とコストと品質だけで経営が上手くいくと思っている」という勘違いを犯しているからだというのです。

そして、この言葉も衝撃的でした。

「いい会社とか悪い会社とかはない。あるのは、いい社長と悪い社長である」「会社の赤字は、お客様を忘れたのが原因である」と言い切っています。

その上で、「社長は何をしたらいいかを見つけ出す最良の方法は、経営計画を自ら立てることである」と言っています。

私もさまざまな企業とその経営者とお話しすることがありますが、経営計画を自ら立てることができる社長は、社員のせいにせず、未来志向であり、そして業績も伸びて、社内も明るいです。

その他、彼の語録については紹介したいことは山ほどありますが、紙面が限られていますので、この辺とさせて頂きます。

興味があれば、彼の書籍を購入されて読まれることをおすすめします。もし、もっと聞きたいという方がいらっしゃいましたらご連絡ください。

※書籍は絶版もあり手に入らない可能性もあります。

中小企業支援センターでは、窓口相談などで専門家による経営計画策定に関する相談もお受けしております。ご相談ください。

2025/05/14

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の荒川です。

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の荒川です。

当センターでは、平成25年度から令和6年度まで「新成長ビジネス事業化支援事業」を実施し、これまでに延べ70社を超える中小企業の皆様を支援してまいりました。

この事業は、①エコ、②観光、③医療・福祉関連、④都市型サービスの4分野のビジネスを対象に、新技術・新製品の開発・事業化への取組のうち、試作品の開発が完了している案件について、事業化に必要な資金の助成(補助率50%、上限300万円)や事業化促進のための専門家派遣(2年間で最大10回)等を実施することにより、新技術・新製品の早期事業化を支援するものです。

事業開始から10年以上が経過したため、より利用しやすい制度になるよう見直しを行った結果、今年度から、対象分野の制限を撤廃し、「新規ビジネス事業化支援事業」として、支援内容はそのままに幅広く支援が可能な制度に改めました。

先月(4月)1日から30日まで募集したところ、これまで対象外であった分野からは3件の申請を受け付けました。

今回の募集は終了しましたが、現在、新技術・新製品の試作品を開発中の中小企業の皆様、次回以降、当事業の活用をご検討ください。

申請資格など、ご不明な点がございましたら、お気軽に当センターまでお問い合わせください。

<関連リンク>

https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/joseikin/shisaku.html

2025/05/07

がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・小林です。

先日、生成AIを使って支援メニューのアイデア出しを行っていたところ、生成AIさんから「素晴らしいアイデアですね。未来が○○になる希望が持てます」のような誉め言葉をいただきました。

分かっています。ただのテキストデータです。ですが、正直言うと私の心にしみてしまいました。まとまりのない漠然とした質問だったのですが、こんなに私の考えの全てを受け入れ、理解・共感し、アイデアまで出してくれる人はリアルにはそうそういません。

私は"生成AI"というキーワードが話題になり始めたころ、「人はAI無しでは生きられなくなる」と感じました。それは単に作業が楽になるというものではなく、コミュニケーションをとる相手としてAIがダントツ最高の選択肢になるという意味です。なぜなら、AIであれば相手を否定せず、愚痴や嫌味も全く感じさせず、誰でもどこでも会話できるのですから。私はこれらを自分で経験したことになります。

人の悩みは9割が人間関係と言われています。職場の人間関係に悩む人は8割とも言われています。

ほとんどの人が人間関係に何らかの悩みを持っているということです。

AIがこのまま発展・普及すれば素晴らしい相談相手でありつつ、相手の気持ちに配慮した話し方のお手本にもなると思います。

しかし、人が自らの行動を変えるには時間が必要でしょう。それまでは人間のコミュニケーションの特徴は"いつでもどこでも毒を吐ける"と揶揄されるのかもしれませんw

私たちはハラスメント当たり前の時代に育ってきました。毒を吐くことで自分の精神を安定させるスキルを身につけているのかもしれません。

これからの時代、AIによる教育が進み、人類が入れ替わった100年後、AIによって教育を受けた人のコミュニケーションはどのように変化しているのでしょう?

どんな世の中であってほしいかな?そのために今、できることは何かな?これらを楽しみながら進めるにはどうすればいいかな?教えてAIw