-

お問い合わせ

-

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

2025/01/29

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・向井です。

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・向井です。

昨年末に第7次エネルギー基本計画の原案が公表されました。本計画は、最近のAI技術の進展に伴うデータセンターや半導体工場の増加を考慮し、2040年度の発電電力量は、2023年度比で最大20%増加することが見込まれています。また、2050年カーボンニュートラルの実現を目指した内容となっています。

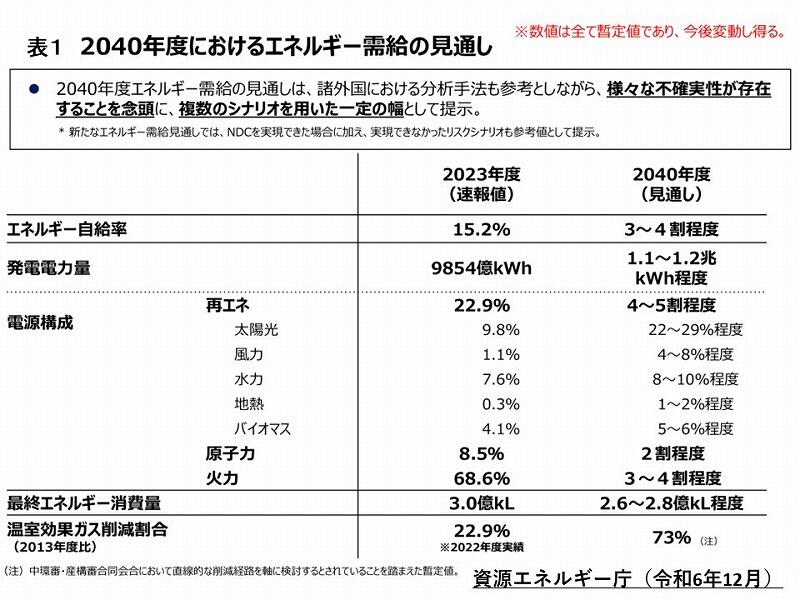

2040年度の電源構成をみると、再生可能エネルギーは40~50%、火力は30~40%、原子力は約20%を占める方針が示されています。火力発電は最小30%まで削減される予定で(現状約70%)、その分を再エネと原子力で補う計画です。再生可能エネルギーは主要な電源として位置づけられ、特に太陽光発電は現状の3.6倍、洋上風力発電は9.1倍に増加させる必要があるとされています。 (表1 2040年度におけるエネルギー需給の見通し(資源エネルギー庁、令和6年12月))

再生可能エネルギーの中でも太陽光や風力の最大の問題は、周知の通りエネルギー密度が低く、不確実性が高いこところです。例えば、100万kW(火力や原子力発電の約1基分)を発電するための必要面積は、火力0.5km²、原子力0.6km²、太陽光58km²、洋上風力214km²とされ、この問題は自然エネルギーを利用する上では避けられません。また、ペロブスカイト太陽電池や洋上風力発電の実用化が近いとされていますが、効率や耐久性といった技術課題やコスト面での課題も指摘されています。

このような国のエネルギー供給側の次期エネルギー基本計画を汲み取ると、我々需要側の徹底した省エネが前提になっています。最近、省エネ活動に関わるものとして、少し気になるところがあります。それは、社内外を問わず、もう少し組織内や近隣会社とのエネルギー情報を可能な限り共有して連携しながら、もう一歩踏み込めないかということです。そうすれば、エネルギーの多面的マッチングの機会も増えると思っています。

具体例を挙げます。ある工場で、電気式連続炉の省エネに取り組んでいました。ヒーター電源端子まで断熱し、端子が焦げないギリギリのところまで断熱を強化したそうですが、大して省エネ改善にはつながらなかったようです。一方、別部署の品質保証と生産技術からの提案で、品質に関わる炉内温度ムラ低減のために、温度の低い領域にヒーターを追設し省エネとは逆のアクションを実施し、消費電力も若干増えたそうです。ところが、それ以上に品質や歩留まりが向上、廃棄物処理の削減効果も加わり、トータルのエネルギー原単位が予想以上に改善でき、品質向上、生産性向上及び省エネを達成したという事例がありました。品質向上、生産性向上を前面に掲げた省エネ活動が望ましい姿だろうと思っています。

また、ある工場では中間生成物を乾燥するプロセスがあり、ガス焚の温風発生炉が稼働していました。その周りに目をやると、壁を隔てた隣接する別会社のバイオマスボイラーが連続運転しており、あちこち湯気が上がり、使える排熱がありそうな風景でした。勝手な想像ですが、そんなに高くない排熱温度であって自社工場での利用は難しくても、定常的に発生する熱源であれば、近隣の他社工場で排熱をカスケード利用(エネルギーの質に応じて順々に有効活用する)できる可能性があると感じました。

これらの考えが定着できれば、向こう三軒両隣の考え(近助)を活かすことで、社内や地域内でのトータルのエネルギー削減やCO2排出量の抑制につながる可能性があると思います。このようなエネルギー問題でお悩みの企業様がおられましたら、ぜひご一報ください。