-

お問い合わせ

-

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

2025/06/25

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・向井です。

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・向井です。

ここ数年、日本各地のジオパークを巡っています。島根半島・宍道湖中海、山陰海岸、南紀熊野、室戸などを訪ね、そこで目にするのは、壮大な地球の営みの痕跡です。たとえば、太平洋プレートが南海トラフで沈み込むとき、海底の泥や砂が引きずり込まれ、陸地に押し付けられ、「付加体」と呼ばれる地質構造が生まれます。これが地殻変動で地表に現れ風化して堆積していきます。また、地下では、水が圧力とマグマの熱を受けて熱水となり、金属鉱物を溶かしながら上昇。やがて地表近くで冷えて析出し、鉱脈を形づくります。こうしたダイナミックな地質の動きが、私たちの暮らしを支える多様な資源となっています。

先日、滋賀県甲賀市信楽町を訪ねました。日本六古窯の一つとして知られ、古くから大型陶器の産地として栄えてきた地域です。水瓶、茶壺、茶器、火鉢、縁起物の狸の置物など、近年では見かける機会が減ったものの、時代に応じて生活と文化に根ざした陶器がつくられてきました。ここでは、かつて湖だった古琵琶湖層に堆積した花崗岩の風化物と植物由来の有機物が混ざり、「木節粘土」「実土粘土」「蛙目粘土」と呼ばれる独特の原料が得られます。通常は水簸*1)で除去される粗い粒子を、信楽焼ではあえて残すことで、粘土に高い保形性が生まれ、大型の焼き物を安定して成形できるようです。乾燥時の収縮も少なく、焼成に適した性質も備えています。加えて、都や京阪神という大消費地に近い地の利もあり、実用陶器から装飾性の高い置物へと多彩な展開が可能となりました。

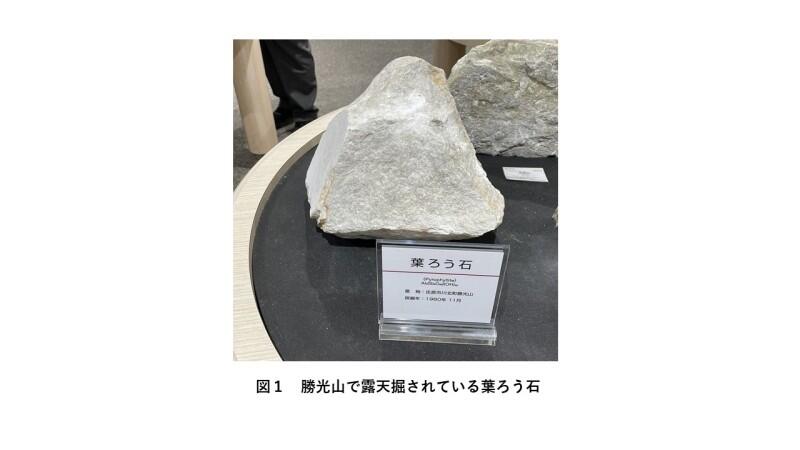

視点を中国地方に移すと、ここにも豊かな地質資源があります*2)。金属鉱物資源では島根の石見銀山、山口の長登銅山*3)、岡山の柵原鉱山(黄鉄鉱)、山口の玖珂鉱山(タングステン)*4)がありますが、残念ながらいずれも閉山しています。また、非金属鉱物資源では、山口の美祢や岡山の井倉の石灰岩、広島の庄原・勝光山では「ろう石(蝋石)」が産出し、今も採掘を続けています。ろう石は含水アルミノケイ酸塩を主成分とし、耐火煉瓦、塗工紙や樹脂のフィラー、農薬クレー、また彫刻や篆刻用の石材としても用いられます。滑らかな手触りで加工しやすく、用途の幅広さが特徴です。

このゴールデンウィークには、庄原市立比和自然科学博物館を訪ね、勝光山のろう石について博物館インストラクターの方から詳しくお話を伺いました。館内には地域で採れる鉱物のサンプルも展示されており、国内最大級の埋蔵量を誇るこの鉱山の魅力を実感しました(図1参照)。地域資源の新たな活用方法について考えてみたいと思っています。たとえば、このろう石に広島の海の恵みである牡蠣殻粉末を組み合わせ、添加物や助剤を少し加え、反応等で固めることによって、広島らしい高機能素材が生まれるかもしれません。皆様が取り扱っている製品と地元の資源を組み合わせ、付加価値の向上や課題解決につながるものがないか、目を向けてみるのも面白いと思います。

*1) 水簸(すいひ):水中で粒子の沈降速度を利用して粗い粒子を取り除く精製方法。

*2)中国地方の地質資源:https://earthresources.sakura.ne.jp/er/Rmin_K%26K(2).html

*3)長登銅山:理化学分析の結果、東大寺の大仏の青銅は長登産と判明。地名も奈良登から長登となったという説があります 。

*4)玖珂鉱山:戦中は、日本有数のタングステン鉱山。現在、冒険テーマパーク「地底王国美川ムーバレー」となっています。