-

お問い合わせ

-

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

お電話でお問い合わせ

082-278-8032

メールでお問い合わせ

2025/06/25

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・向井です。

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・向井です。

ここ数年、日本各地のジオパークを巡っています。島根半島・宍道湖中海、山陰海岸、南紀熊野、室戸などを訪ね、そこで目にするのは、壮大な地球の営みの痕跡です。たとえば、太平洋プレートが南海トラフで沈み込むとき、海底の泥や砂が引きずり込まれ、陸地に押し付けられ、「付加体」と呼ばれる地質構造が生まれます。これが地殻変動で地表に現れ風化して堆積していきます。また、地下では、水が圧力とマグマの熱を受けて熱水となり、金属鉱物を溶かしながら上昇。やがて地表近くで冷えて析出し、鉱脈を形づくります。こうしたダイナミックな地質の動きが、私たちの暮らしを支える多様な資源となっています。

先日、滋賀県甲賀市信楽町を訪ねました。日本六古窯の一つとして知られ、古くから大型陶器の産地として栄えてきた地域です。水瓶、茶壺、茶器、火鉢、縁起物の狸の置物など、近年では見かける機会が減ったものの、時代に応じて生活と文化に根ざした陶器がつくられてきました。ここでは、かつて湖だった古琵琶湖層に堆積した花崗岩の風化物と植物由来の有機物が混ざり、「木節粘土」「実土粘土」「蛙目粘土」と呼ばれる独特の原料が得られます。通常は水簸*1)で除去される粗い粒子を、信楽焼ではあえて残すことで、粘土に高い保形性が生まれ、大型の焼き物を安定して成形できるようです。乾燥時の収縮も少なく、焼成に適した性質も備えています。加えて、都や京阪神という大消費地に近い地の利もあり、実用陶器から装飾性の高い置物へと多彩な展開が可能となりました。

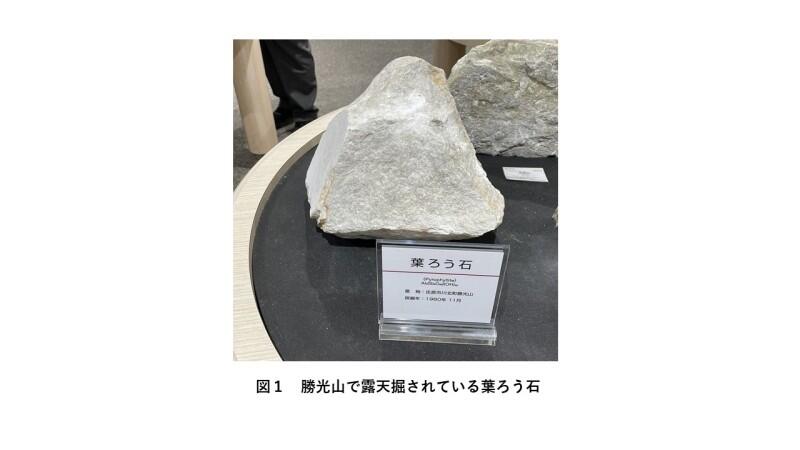

視点を中国地方に移すと、ここにも豊かな地質資源があります*2)。金属鉱物資源では島根の石見銀山、山口の長登銅山*3)、岡山の柵原鉱山(黄鉄鉱)、山口の玖珂鉱山(タングステン)*4)がありますが、残念ながらいずれも閉山しています。また、非金属鉱物資源では、山口の美祢や岡山の井倉の石灰岩、広島の庄原・勝光山では「ろう石(蝋石)」が産出し、今も採掘を続けています。ろう石は含水アルミノケイ酸塩を主成分とし、耐火煉瓦、塗工紙や樹脂のフィラー、農薬クレー、また彫刻や篆刻用の石材としても用いられます。滑らかな手触りで加工しやすく、用途の幅広さが特徴です。

このゴールデンウィークには、庄原市立比和自然科学博物館を訪ね、勝光山のろう石について博物館インストラクターの方から詳しくお話を伺いました。館内には地域で採れる鉱物のサンプルも展示されており、国内最大級の埋蔵量を誇るこの鉱山の魅力を実感しました(図1参照)。地域資源の新たな活用方法について考えてみたいと思っています。たとえば、このろう石に広島の海の恵みである牡蠣殻粉末を組み合わせ、添加物や助剤を少し加え、反応等で固めることによって、広島らしい高機能素材が生まれるかもしれません。皆様が取り扱っている製品と地元の資源を組み合わせ、付加価値の向上や課題解決につながるものがないか、目を向けてみるのも面白いと思います。

*1) 水簸(すいひ):水中で粒子の沈降速度を利用して粗い粒子を取り除く精製方法。

*2)中国地方の地質資源:https://earthresources.sakura.ne.jp/er/Rmin_K%26K(2).html

*3)長登銅山:理化学分析の結果、東大寺の大仏の青銅は長登産と判明。地名も奈良登から長登となったという説があります 。

*4)玖珂鉱山:戦中は、日本有数のタングステン鉱山。現在、冒険テーマパーク「地底王国美川ムーバレー」となっています。

2025/06/18

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北浦です。

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北浦です。

日本には古くから「言霊(ことだま)」という考え方があります。

言葉には魂が宿り、発した言葉が現実に影響を与えるという思想です。

商売においても、言葉の力を最大限に活かすことで、顧客の琴線に触れるような強いメッセージを届け、心を動かすことができるのが、キャッチコピーとセールスコピーです。

キャッチコピーの役割は、ブランドや商品の価値を短く端的に伝えるフレーズです。消費者の目を引き、記憶に残ることで興味を持たせる効果があります。

平均文字数は、 10〜20文字程度ですが、 最大25文字以内に収めるのが理想です。

活用シーンは、「看板」、「広告」、「SNS投稿」、「メールマガジンのタイトル」など様々です。

セールスコピーの役割は、企業理念や商品特徴を単なる説明ではなく、「願いを実現する言葉」としての役割を果たします。購買を促すだけでなく、顧客の願いと共鳴し、共感と信頼を生むことができます。

平均文字数は、100〜1,000文字程度ですが、イベントなどの目録に掲載する場合は、主催者が規定した文字数に合わせるのが無難です。

主な役割として、「顧客の興味を引きつける」、「商品の価値を明確に伝える」、「限定性や特典を活用し、購買行動を促す」などあります。

キャッチコピーは「記憶に残る一瞬のインパクト」、セールスコピーは「行動につなげる説得力」が求められます。

当センターの「言葉の力で人々を動かす専門家」たちによる窓口相談やアドバイザー派遣を活用いただくことで、第三者視点から長所や強みを見つけ出し、効果的なメッセージを作ることができます。

言葉の力を最大限に活かし、売上向上に繋がる強いメッセージを届けてみませんか。ぜひ、お気軽にご相談ください。

2025/06/11

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。

私は、総務省が公表している「家計調査報告(家計調査年報)」から、多くの有益な情報を得ています。

今回は、現在(2024年)と過去(30年前)の「世帯人員一人当たり費目別消費支出月額(総世帯)」を比較して感じたことを、思うままに書かせていただきます。

30年前と比較した時にすぐに目につくのは、調査対象の世帯人員が大きく減少していることです。30年前の世帯人員は「3.47人」でしたが、現在は「2.17人」となっています。この数値の変化は、調味料などの容器の大きさ、袋詰めされた野菜の個数の変化などを見ると納得できます。また、携帯電話の普及により「通信費」が2,611円/月(1,876円/月→4,487円/月)増加しているのも納得できます。一方、書店は店舗販売が苦戦していますが、「書籍・他の印刷物支出額」は▲139円/月の減少でしかなく、購入先が変っただけということがわかりました。

30年前に比べて、金額ベースで一人当たりの支出額が増加したものは、1位が「諸雑費」で4,211円、2位が「自動車等関係費」で3,252円、3位が「調理食品」の2,968円の増加となっています。3位の「調理食品」の増加は、共働き世帯の増加によるものと思われます。

一方、30年前に比べて減少したものは、1位が「こづかい」で▲6,162円、2位が「交際費」で▲1,932円、3位が「教育」で▲1,162円の減少となっています。

こうした「諸雑費」などには、どういった支出が含まれているのかを見ることも大切だと思います。

また、この記事を書いた5月末は、コメの価格に関する報道が連日続いています。2024年は月平均で「穀類」に2,607円を支出していましたが、2025年1月から3月の月平均の「穀類」への支出額は2,742円で、135円の増加となっています。こうした増加により、支出が減少したものは何かを見ることも、経営をしていく上で大切だと思います。

2025/06/04

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。

「事業承継に係る贈与税・相続税の優遇措置」(事業承継税制)について、以前のブログで紹介したところですが、この制度を活用して円滑に事業を承継し発展に結びつけた事例が、中小企業庁のHPに掲載されています。

〇法人版事業承継税制(特例措置)活用事例(中小企業庁HP)

URL:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/shoukei_zeisei_jirei.pdf

この事業承継税制(法人版の特例措置及び個人版)を活用するためには、その前段階として、事業承継に関する計画書を作成して都道府県(注1)に提出する必要があり、その提出期限は令和8年3月末です。

事業承継に係る後継者への贈与や相続の期限は、非上場株式(法人版特例措置)については令和9年12月末、事業用資産(個人版)については令和10年12月末ですが、事業承継計画の提出期限はそれらより前に設定されています。(注2)

注1:広島県の提出先は商工労働局イノベーション推進チーム

注2:事業承継計画の提出については次のHP(中小企業庁)をご参照ください

・法人版事業承継税制(特例措置)

URL:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html

・個人版事業承継税制

URL:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_kojin_ninntei.html

計画書には、後継者の氏名、事業承継の予定時期、承継まで及び承継後の事業計画等を記載し、「認定経営革新等支援機関」(注3)の指導・助言を受けておく必要があります。これらの事業承継税制を活用しようと考えているのであれば、今すぐ事業承継計画の作成に取り掛かるべきでしょう。

注3:公的支援機関、商工会議所、商工会、金融機関又は専門家等のうち、当該支援機関として認定を受けたもので、

次の検索システム(中小企業庁)で調べられます。

URL:https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea

事業承継については各社それぞれ適切な時期があり、無理やり上記のタイミングに合わせる必要はありませんが、会社の今後のあり方や後継者の育成も含めて、将来の事業承継について考えておくことは悪いことではないと思います。

事業承継につきましては、広島県事業承継・引継ぎ支援センターが相談を受けています。

〇広島県事業承継・引継ぎ支援センターHP

URL:https://hkthiroshima.go.jp

また、将来に向けた経営方針や計画の策定、その他経営の課題や税務について、当センターでは中小企業診断士や税理士など各分野の専門家がご相談に応じます。皆様のご利用をお待ちしております。

広島市中小企業支援センターHP(窓口相談)

広島市中小企業支援センターHP(経営支援アドバイザー派遣)

広島市中小企業支援センターHP(トップページ)

※当ブログは令和7年5月1日時点の法令等をもとに記載しております。またリンク切れ等についてはご了承いただきますようお願いします。